|

|

富士見丘町会のエリア |

富士見丘町会は、井の頭線の富士見ヶ丘駅を中心に、高井戸西1丁目〜3丁目、久我山2丁目、久我山5丁目のエリアに広がっています。

ちなみに「富士見ヶ丘」という地名はありません。駅北側の丘から富士山が見えたことから「富士見ヶ丘」という駅名が名づけられたという説があります。町会に加入している世帯数は約700世帯です(以下、地図をクリックすると大きな地図が見られます)。 |

|

| 富士見丘町会エリアの遺跡 |

|

昔から神田川沿いに人が住んでいたため、町会エリアには多くの遺跡が分布しています。

1縄文・弥生/2縄文/3旧石器・縄文・近世/4縄文/5縄文・古墳/6旧石器・縄文・古墳・中世・近世/7旧石器・縄文・古墳/8旧石器・縄文・中世・近世/9縄文/10縄文/11縄文/12縄文・古墳・中世 |

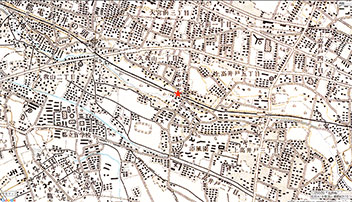

| 明治時代の富士見丘町会エリア |

| 1896年(明治29年)の富士見丘町会付近の地図です。★マークが富士見ヶ丘駅のあたり。駅の南側に神田川、その南に玉川上水が流れています。画面右下の「天神社」が今の第六天神、北原の南側の東西に走っている道が、今の人見街道です。江戸時代、このへんは幕府領で、住民には玉川上水の手入れなどが課せられていたということです。 |

|

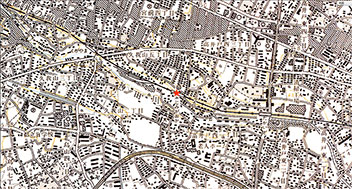

| 大正時代の富士見丘町会エリア |

|

1917年(大正6年)。上図から20年ほど経っていますが、ほとんど変化がありません。この時代は、今から考えると時代の流れがゆっくりしていたのではないかと思います。 |

| 昭和初期の富士見丘町会エリア |

| 1927年(昭和2年)。上図から10年後です。大きな動きは、浴風園ができていることと、富士見ヶ丘駅前通りの前身と思われる道路ができていることです。 |

|

| 戦争中の富士見丘町会エリア |

|

1944年(昭和19年)。上図から17年後、敗戦少し前です。中央付近(今の高井戸公園)に高射砲の陣地があったそうです。井の頭線は完成済みですが、名前が「東京急行井頭線」です。富士見ヶ丘駅前通り・環八通りが開通しています。 |

| オリンピック後の富士見丘町会エリア |

| 1965年(昭和40年)。上図から21年後です。前の年に東京オリンピックがあり、日本の戦後復興が加速していた時代です。富士見ヶ丘駅周辺にも住宅が増えています。井の頭線の表記は「京王帝都電鉄井の頭線」になっています。 |

|

| 1980年代の富士見丘町会エリア |

|

1983年(昭和58年)。上図から18年後です。中央自動車道が開通(1976年)し、高井戸駅のそばに杉並清掃工場が完成(1982年)しています。これで、現在の町会エリアのレイアウトがほぼ完成したといえます。 |

| 現在の富士見丘町会エリア |

| 2019年(平成31年)。上図から36年経っていますが、街のレイアウトはそれほど変わっていません。やがてやってくる人口減少の時代を控え、この街がこれからどのように変化していくのか、見届けたいと思います。 |

|

| |